- Perpustakaan Jakarta PDS HB Jassin

Hari Kartini: Inilah Sejarah Singkat Surat-Surat Kartini

Inilah sejarah singkat surat-surat Kartini. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April. Lantas, bagaimana sejarah singkat surat-surat Kartini itu?

Kartini menuliskan kalau dia ingin bergerak untuk kebebasan dan kebahagiaan dirinya sendiri, tidak terkungkung dalam rutinitas domestik yang mewajibkan perempuan Jawa untuk tinggal di rumah pada saat itu dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pada surat pertamanya itu, Kartini juga membahas betapa dalam tradisi Jawa, perempuan—terlebih yang menyandang gelar bangsawan sepertinya—harus patuh terhadap aturan-aturan kerajaan yang sebenarnya dia tentang termasuk bagaimana dirinya harus berjalan dengan posisi jongkok saat melewati kedua orang tuanya. Ini dilakukan hanya untuk memperlihatkan rasa hormat.

Kartini turut mengeluhkan betapa komunikasi dengan saudara-saudaranya pun terbatas oleh aturan-aturan yang cukup mengekang.

Seperti contoh, adik-adiknya yang tak boleh sama sekali menyentuh kepalanya meski hanya untuk bercanda karena dianggap tidak sopan dalam adat Jawa.

Sejak tahun 1889 hingga 1904, Kartini mulai aktif menulis. Surat-surat balasan dari teman-temannya yang telah merasakan indahnya menjadi perempuan di dunia modern di saat Indonesia masih berperang melawan penjajahan ini menyalakan api dalam dirinya untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia kala itu.

Dalam salah satu suratnya, Kartini turut menentang budaya poligami yang saat itu masih kental dilakukan di Jawa.

Sebagai korban poligami—di mana Kartini pada saat itu dipaksa menikah oleh ayahnya dengan Bupati Rembang Raden Adipati Joyodiningrat yang sudah memiliki tiga istri dan tujuh orang anak—Kartini merasa praktik pernikahan paksa tersebut perlu dihentikan.

Satu DPO Kasus Judol Ditangkap di Filipina

-

News

- 22/11/2024

Pabrik Sepeda Listrik di Semarang Terbakar Hebat

-

News

- 22/11/2024

Kronologis Aksi Penganiayaan Bocah yang Dicekoki Miras

-

News

- 22/11/2024

Aksi Misterius Perusakan Makam, Puluhan Batu Nisan Hancur

-

News

- 22/11/2024

Pemuda Musi Banyuasin Tewas Ditembak OTK saat Bayar Tagihan Listrik

-

News

- 22/11/2024

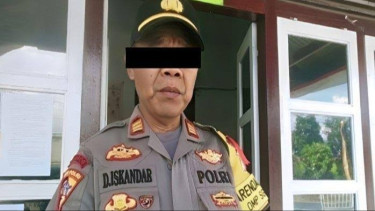

Polisi Tembak Polisi di Mapolres Solok Selatan Diduga Berkaitan Soal Tambang Ilegal

-

Nasional

- 22/11/2024 - 14:33

Dua Media Belanda Ini Pernah Prediksi Jika Langkah Timnas Indonesia Tak akan Jauh di Kualifikasi Piala Dunia, Sekarang Mereka Sadar Kalau...

-

Timnas

- 22/11/2024 - 14:30

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Ungkap Formula Subsidi BBM Tinggal Tunggu Presiden Prabowo

-

Ekonomi Bisnis

- 22/11/2024 - 14:29

Komisi III DPR Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Sumbar Diusut Tuntas

-

Nasional

- 22/11/2024 - 14:27

Prabowo Bawa Pulang Investasi Rp294 Triliun, Analis: Tanda Investor Asing Percaya dengan Ekonomi Indonesia

-

Ekonomi Bisnis

- 22/11/2024 - 14:27

Menperin Beri Sinyal Insentif Mobil Hybrid Diberikan Awal Tahun 2025

-

Ekonomi Bisnis

- 22/11/2024 - 14:18

Jay Idzes Kumpulkan Pemain Tanpa Staf Jadi Bukti Krisis Kepercayaan Timnas Indonesia pada Shin Tae-yong

-

Timnas

- 22/11/2024 - 02:19

Tanpa Shin Tae-yong, Jay Idzes Sampai Bilang Begini di Ruang Ganti Jelang Laga Kontra Arab Saudi, Kapten Timnas Indonesia: Ingat Untuk Siapa Kalian Bermain

-

Timnas

- 22/11/2024 - 10:33

Media Thailand Bergumam, Kok Bisa Timnas Indonesia Menang Tanpa Kebobolan dari Arab Saudi, Padahal Negaranya Saja Kalau Lawan Mereka Harus...

-

Timnas

- 22/11/2024 - 08:47

Lupakan Kemenangan atas Arab Saudi, Media Belanda Beri Kabar Buruk untuk Timnas Indonesia Jelang Hadapi Australia pada Maret 2025

-

Timnas

- 22/11/2024 - 12:43

Tak Perlu Dinaturalisasi, 3 Diaspora Ini Layak Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Buat Piala AFF 2024

-

Timnas

- 22/11/2024 - 05:53

Terpopuler: FIFA Pastikan Timnas Indonesia Bisa Lolos Langsung Piala Dunia, hingga China yang Merasa Dicurangi Wasit Saat Lawan Jepang

-

Timnas

- 22/11/2024 - 07:30

Marselino Ferdinan Bikin Heboh di Inggris, Suporter Oxford United Siapkan Nyanyian Khusus untuk sang Bintang Timnas Indonesia

-

Timnas

- 22/11/2024 - 06:05

Load more