- tim tvonenews

Mahkamah Konstitusi

Ada kecenderungan MK belakangan masuk terlalu jauh ke dalam praktik yudisialisasi politik (judicialization of politics), dalam artian putusannya kerap mengambil kewenangan lembaga legislatif.

Hingga tinggal kurang dari dua pekan waktu pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum tampak jelas siapa saja pasangan capres-cawapres yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Sejauh ini baru pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin (AMIN) yang siap mendaftar di hari pertama pendaftaran pada 19 Oktober 2023.

Sisanya, poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto nampak saling intip, stagnan, menunggu lawan membuka terlebih dahulu siapa calon pendamping untuk jago-jago yang dielusnya. Akibatnya, kontestasi nampak wagu dan hambar.

Padahal secara ambang batas pencapresan, dua poros ini harusnya bisa atraktif menentukan pilihan pendamping capresnya masing masing. Koalisi Prabowo punya partai pengusung yang tambun, memiliki jajaran Ketua Umum Partai yang cukup punya kualifikasi jadi cawapres, begitu juga PDIP yang bahkan bisa seorang diri mendaftarkan pasangan. Apa yang membuat proses ini terasa buntu, stagnan dan mengunci?

Salah satu sumber stagnasinya kedua poros ini adalah gugatan batas minimal usia capres dan cawapres yang telah didaftarkan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), agar usia minimal capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Hingga kini uji materi ini belum juga diputus Mahkamah Konstitusi.

(Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua MK Anwar Usman (kanan). Sumber: ANTARA)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD yang juga pernah menjadi Ketua MK pada 2008-2013 mengaku heran terkait alasan MK lama memutus perkara ini. Sebabnya, bagi Mahfud persoalan terang dan mudah.

Bagi Mahfud sangat terang MK tidak berwenang mengubah aturan tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam sejarahnya ketika MK pada 1920 dibentuk di Austria oleh Hans Kelsen adalah pengadilan negative legislator. Artinya, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang diuji materi di MK, hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.

“Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negative legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi,” ujar Mahfud.

Jika pendekar hukum sekelas Mahfud heran, agaknya rakyat layak cemas. Apalagi kita tahu, seperti pada ruang pengadilan apapun, para hakim di Mahkamah Konstitusi bukan kumpulan para malaikat. Mereka adalah individu-individu yang dihasilkan oleh proses politik pada lembaga pengusungnya: Presiden, DPR dan Mahkamah Agung.

(Arsip Foto - Sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sumber: ANTARA)

Belakangan ada kesan MK dijadikan tempat eksodus baru politisi afkiran. Baru saja lembaga ini memiliki hakim baru, Arsul Sani, yang cukup lama sebagai Sekjen PPP dan jadi bagian koalisi pemerintah. Ada pula hakim yang memiliki hubungan kekerabatan dengan presiden.

Kita tidak tahu bagaimana benturan-benturan kepentingan itu akan dipagari? Apalagi kecemasan bukan tak berdasar, pernah ada hakim yang tergelincir dan itu ada di pucuk pimpinan tertinggi lembaga tersebut. Dari persidangan Akil Mochtar pula kita melihat begitu banyak putusan penting ternyata dipermainkan dan hakim bisa menerima hadiah dan uang.

Agaknya kita risau karena peran dan kedudukan MK yang sangat penting. Keputusannya mengikat, tak terbatas, final, tak bisa dibatalkan lagi oleh mekanisme hukum apapun.

Pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang, misalnya, jika MK memutuskan menerima gugatan yang diajukan saat ini soal batas usia minimal capres dan cawapres, Gibran sang putra sulung Presiden Joko Widodo mendapatkan “durian runtuh", melenggang dengan mudah ke kompetisi pilpres 2024.

Secara terbuka Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang menjadi anggota partai pengusung Koalisi Indonesia Maju telah meminang Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Peringatan ini bukan tanpa dasar. Ada kecenderungan MK belakangan masuk terlalu jauh ke dalam praktik yudisialisasi politik (judicialization of politics), dalam artian putusan putusannya kerap mengambil kewenangan lembaga legislatif. Rachel Sieder dalam tulisan Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America menyebut kecenderungan ini salah satunya adalah karena penggunaan hukum secara pragmatis oleh aktor politik.

Bisa dibilang saat ini kentara ada kekuatan-kekuatan politik yang didorong penguasa agar MK cepat mengeluarkan fatwa mengenai perubahan batas usia capres/cawapres. Yang harus diingat, MK adalah lembaga baru produk reformasi politik dan hukum pasca-reformasi Mei 1998. Salah satu tujuan reformasi adalah mencegah kolusi, korupsi, nepotisme tumbuh subur di Indonesia. Tentu kita sepakat, perjalanan bangsa ini ada di titik tak mungkin lagi kita kembali ke masa lalu.

Memang dalam sistem politik Indonesia pasca-reformasi tak melarang anak atau menantu presiden untuk mengikuti jejak orang tuanya asalkan tak melanggar hukum, namun ada filosofi Jawa yang menyebut ngono yo ngono ning ojo ngono. Dibolehkan ya dibolehkan, tapi jangan begitu caranya.

Pada titik ini Gibran harus paham filosofi lain, anak polah bapak kepradah. Keluarga adalah sebuah kesatuan. Apa yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang akan sangat berdampak pada bapaknya.

Kita sebagai rakyat juga ingin berperilaku mikul duwur mendem jero dan mengharapkan Jokowi bisa finish strong pada Oktober 2024 kelak. Kita ingin semua hasil yang dicapai oleh Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya jadi warisan, legasi, berharga kekuasaannya, dan bukan ingatan kolektif akan nafsu kekuasaan dari anggota keluarga.

Jokowi harus kembali ingat bahwa kekuasaannya tidaklah absolut, ia dibatasi Undang Undang Dasar 1945, undang undang dan peraturan lainnya. Kekuasaannya tidaklah kekal, ia selalu hasil interaksi antara dirinya dan rakyat.

(Arsip Foto - Sidang paripurna DPR RI dengan agenda pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2014. Sumber: ANTARA)

Harus diingat, pemilu 2024 adalah pemilu terakhir di masa pemerintahan Jokowi. Tentu Jokowi punya kepentingan agar pemilu ke-13 sejak republik Indonesia berdiri dan pemilu keenam sejak reformasi ini dikenang sebagai tonggak demokrasi Indonesia yang kian matang.

Sangat elegan jika Jokowi juga mengerem langkah politik Gibran. Jika Jokowi atau para pendukungnya memaksakan Gibran jadi cawapres, suara suara Presiden tengah melakukan nepotisme politik dan dinasti politik semakin keras. Sudah saatnya Jokowi bicara, “Aja gupuh-gupuh, Thole, aja ngaya ngaya, Jagat ki amba.” Jangan terburu buru, Nak. Jangan tergesa gesa. Dunia ini luas.

Pada para pendukung Jokowi, harus bersikaplah lebih perwira. Harus diingat pelajaran sejarah, jangan sekali kali melupakan sejarah (jasmerah). Soekarno dan Soeharto pada ujung kekuasaannya bertindak otoriter tidak dibentuk dalam waktu sehari.

Feodalisme politik, pendukung yang terus menerus mengagung-agungkan sang pemimpin, tidak ada yang berani mengingatkan atau berkata berbeda dari kehendak penguasa yang membuat dua pemimpin bangsa ini tidak soft landing pada akhir kekuasaannya. Kita tentu berharap Jokowi tak terjerembab mengulangi sejarah yang sama. (Ecep Suwardaniyasa Muslimin.)

Tiga Paslon Cagub Jakarta Gelar Kampanye Akbar

-

News

- 23/11/2024

Diterjang Puting Beliung, Sekolah di Klaten Diliburkan Tiga Hari

-

News

- 23/11/2024

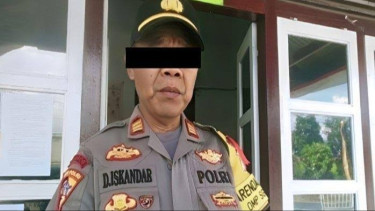

Karier Mentereng AKP Ulil Ryanto Anshar, Polisi yang Ditembak Rekannya, Ternyata Jago Jinakan Bom dan Dikenal Sebagai Sosok yang...

-

Trend

- 23/11/2024 - 12:03

Kolaborasi dengan Ade Govinda, Roziana Cindy Rilis Single Debut yang Kisahkan Perjalanan Cinta Tulus

-

Gaya Hidup

- 23/11/2024 - 11:52

Viral Pembelian Pisang Seharga Rp98 Miliar, Kripto Berlogo Pisang Ini Ikut Kecipratan Untung

-

Ekonomi Bisnis

- 23/11/2024 - 11:48

Dua Mantan Gubernur Jakarta Hadiri Kampanye Akbar Pramono-Rano di Stadion Madya

-

Nasional

- 23/11/2024 - 11:48

Jelang Pilkada 2024, Survei Populi Center Catat Hasil Elektabilitas Paslon Luthfi-Yasin Ungguli Andika-Hendrar

-

Nasional

- 23/11/2024 - 11:45

Hasil Survei: Elektabilitas Muhammad Al Khadziq-Bimo Alugoro Tertinggi di Pilkada Temanggung 2024

-

Nasional

- 23/11/2024 - 11:40

Pilu, AKP Ulil Ryanto Korban Polisi Tembak Polisi Ternyata Bakal Nikahi Kekasih Tahun Depan, Namun Nasib Berkata Lain…

-

Nasional

- 23/11/2024 - 05:57

Utang Langsung Lunas dan Rezeki Seketika Lancar, Baca Surat ini 21 Kali Pengganti Shalat Dhuha Kata Ustaz Maulana

-

Religi

- 23/11/2024 - 00:12

Amukan AKP Dadang Iskandar Usai Tembak Mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan: Saya Makan Kau

-

Nasional

- 23/11/2024 - 00:00

Media Vietnam Tiba-Tiba Sebut FIFA Terima Usulan Larangan Timnas Indonesia Lakukan Naturalisasi Pemain, Iri dengan Skuad Shin Tae-yong?

-

Timnas

- 23/11/2024 - 06:56

Ternyata Bukan Masjid, Shalat Qabliyah Subuh agar Raih Pahala Melebihi Seisi Dunia Kata Ustaz Adi Hidayat di Sini

-

Religi

- 23/11/2024 - 06:04

4 Alasan Kuat Timnas Indonesia Bisa Juara Piala AFF 2024, Nomor 2 Bikin Malaysia hingga Vietnam Ketar-ketir

-

Timnas

- 23/11/2024 - 03:25

Polisi Tembak Mati Polisi karena Bekingi Tambang Ilegal, Penasihat Ahli Kapolri: Memalukan!

-

News

- 23/11/2024 - 05:02

Load more