- tim tvonenews

Pemilihan Umum

Pemilu jadi pasar raksasa, tempat pesertanya diikat hubungan pragmatis penjaja dan pembeli.

SAYA akan mendatangi bilik suara pada Rabu 14 Februari 2024 dengan kerendahan hati. Saya paham, apa yang saya lakukan nanti hanyalah sebuah ijtihad kecil. Di hadapan kertas suara, saya mungkin akan menatap wajah wajah itu sejenak: tiga pasang putra terbaik bangsa yang tengah jadi media darling, mengisi pemberitaan di media massa selama hari-hari panjang kampanye pemilu 2024.

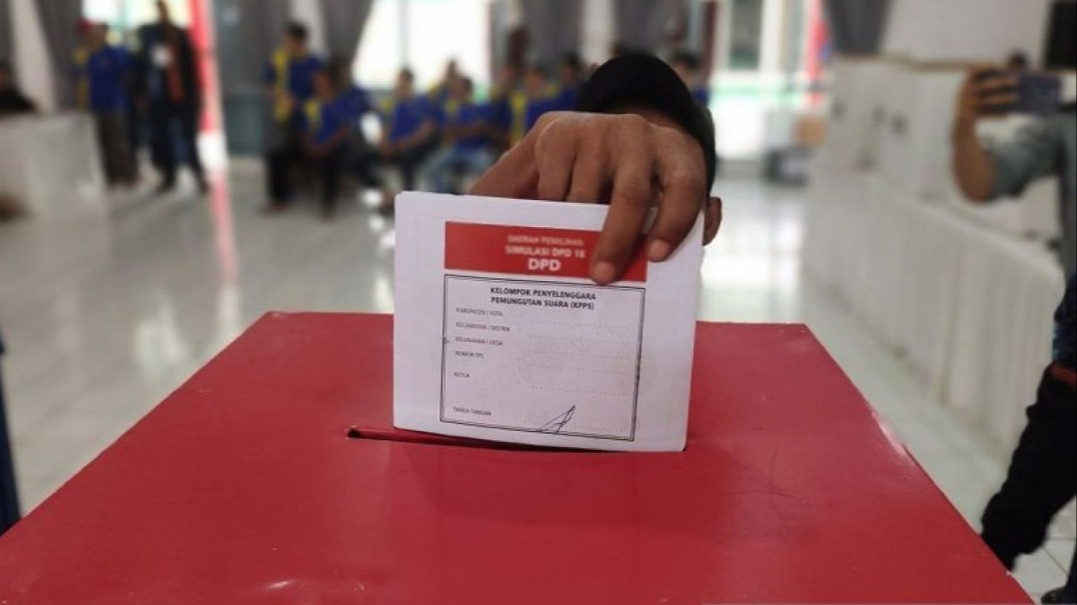

Saya barangkali tak membutuhkan waktu lama untuk mencoblos. Saya segera melubangi wajah salah satu pasangan calon dan segera melipatnya, lalu memasukannya ke kotak suara. Sebagai bagian kelas menengah, saya pasti melek literasi, berlimpah informasi tentang sepak terjang, reputasi, visi misi hingga program kerja tiga paslon itu.

Namun, yang berbeda kali ini, saya tak lagi merasa pilihan saya paling benar. Saya tetap merasa sebagai makhluk lemah, dhoif, yang terus menerus berusaha berikhtiar mencari kebenaran yang relatif.

Memilih hanya ritual menegakan kewajiban sebagai warga negara. Maka, mencoblos jadi sebuah laku yang penuh kerendahan hati. Kata orang kebenaran adalah perspektif. Saya benar hanya dibatas perspektif saya. Dari sudut pandang ini, semua pilihan punya kebenarannya masing masing. Setiap pilihan punya bau wangi dan bacinnya sendiri-sendiri.

Demokrasi ada karena ada partisipasi publik dalam pemilu. Partisipasi publik terjadi karena kita percaya manusia punya fitrah yang baik. Dengan kepercayaan itu kita mencoblos preferensi kita masing masing. Namun, sikap rendah hati tetap diperlukan, karena Indonesia yang kita impikan barangkali tak langsung terwujud.

Seorang wartawan senior, Goenawan Mohamad menyebut memilih dalam pemilu 2024 kini adalah sebuah ikhtiar yang wajib, meski dengan itu, “Sebuah Indonesia yang lebih baik mungkin tetap jadi konsep dan janji, tapi selamanya layak jadi ikhtiar.”

Yang jelas, saat memilih, saya merasa sejenak jadi bagian rakyat yang terhormat. Rakyat yang dimintai mandatnya dengan cara susah payah oleh para calon pemimpin itu. Saya merasa diri saya kongkrit, jadi bagian dari 160 juta pemilih yang datang ke TPS. Saya jadi subjek yang otonom, penting dan berdaya. Saya bukan lagi hanya angka atau statistik yang disebut sebut oleh sang pengamat. Saya merasa bisa ikut menentukan nasib bangsa, hitam dan putihnya negeri.

Namun, berikhtiar mencoblos dengan bertanya pada hati nurani setelah sebelumnya membaca visi misi jadi pilihan yang tak mudah bagi rakyat kebanyakan sekarang.

Ikhtiar sederhana untuk merawat Indonesia itu bisa berhadapan dengan sinisme publik. Apalagi ketika kita berada di zaman banyak orang mengeluhkan nilai-nilai demokrasi yang semakin defisit, ada kekuatan yang tak seimbang antara kubu pemerintah dan barisan oposisi pada sisi masyarakat sipil.

Belum lagi keluhan kebebasan menyatakan pendapat yang dibatasi oleh laporan-laporan pada polisi oleh barisan pendukung dan pendengung elit politik.

Inilah zaman yang disebut “demokrasi wani piro”. Setiap suara adalah barang dagangan, partai politik adalah komoditas. Kita punya banyak istilah untuk praktik politik uang: sedekah, mahar, serangan fajar hingga oli pembangunan.

Pada kampanye lalu misalnya, agar mendapat cipratan duit lebih efektif dari tim sukses calon presiden dan caleg. Sebab, rakyat sebagai pemilik suara mulai sadar, hanya dalam ritual lima tahun inilah mereka dihitung, nama mereka dibicarakan, rumah mereka didatangi, wajah mereka disapa, tangan mereka dijabat.

Yang salah adalah proses ini lalu diperjualbelikan, ditransaksikan. Ada istilah jual putus, seseorang membeli lalu punya hak untuk berbuat apapun pada apa yang diperdagangkan.

Sebaliknya, si penjualnya tak memiliki lagi kuasa untuk membatalkan atau mengkoreksi perilaku pembeli. Apa yang terjadi dengan kampanye caleg di pelosok-pelosok desa dan di pinggiran-pinggiran kota adalah praktek jual putus suara semacam itu. Konon, caleg dan timses capres menggelontorkan uang hingga miliaran rupiah untuk memperoleh suara.

Pemilu jadi pasar raksasa, tempat pesertanya diikat hubungan pragmatis penjaja dan pembeli.

Yang terjadi berikutnya setelah hari pencoblosan juga tak kalah bacinnya. Koalisi antar parpol untuk membentuk pemerintahan disusun berdasarkan tawar menawar pada kubu yang tadinya lawan politik. Semua negosiasi baru terjadi bukan karena persamaan program ataupun ideologi, tapi hampir sepenuhnya dengan pertimbangan saya atau siapa dapat jabatan apa.

Dengan ini fungsi kontrol parlemen ingin dirubuhkan, pengawasan coba dihentikan agar pihak pemenang bisa leluasa membangun dan ‘menikmati’ kue kemenangan. Dengan kata lain, koalisi parpol adalah antrean panjang untuk bagi bagi kekayaan negara.

Di sini apa yang disebut politik jadi ritus belaka. Pada akhirnya memilih jadi alienasi, proses yang mengasingkan warga negara. Ketika kita melangkah keluar TPS, kita tak peduli lagi dengan pilihan pilihan kita, warga pun tak peduli lagi dengan siapa yang menang dan kalah, sebab tak akan mengubah kondisinya.

Kita terjebak dalam lingkaran aktivitas yang terasa rutin saja, kegiatan lima tahunan yang tak menggairahkan pemikiran, tidak berguna untuk kehidupan, seringkali tidak masuk akal.

Berhadapan dengan politik sebagai ritus tanpa makna semacam ini saya ingat dengan kutukan yang diterima Sisifus dalam buku Le Mythe de Sisyphe (Mitos Sisifus) yang ditulis sastrawan Albert Camus.

Alkisah karena menentang Dewa Zeus, Sisifus dihukum harus mendorong batu raksasa ke puncak gunung untuk kemudian dijatuhkan lagi. Sisifus harus kembali mendorong batu ke puncak gunung untuk kembali dijatuhkan ke bawah, lalu harus didorong lagi ke puncak gunung, begitu seterusnya. Sebuah tindakan absurd, sia-sia, tanpa makna.

Namun, saya bersyukur, pemilu 2024 tak segelap itu. Ternyata selalu ada cahaya di ujung terowongan. Banyak orang yang saya pikir dengan kesadaran akan mendatangi TPS dengan sikap tidak akan mencari pemimpin yang sempurna, namun mencegah yang paling buruk berkuasa.

Sebuah ijtihad yang sebenarnya sudah diperingatkan kitab suci:

“Waspadalah kamu semua terhadap bencana yang sekali kali tidak secara khusus hanya menerima orang orang yang jahat saja di antara kamu” (QS.al-Anfal/8:25).

Sudah jadi sunnatullah, kekuasaan atau dawlah adalah sesuatu yang dipergilirkan. Secara etimologi makna dawlah adalah “giliran” atau “putaran”. “Berkenan dengan jatuh bangunnya seseorang, kelompok atau bangsa, …Dan begitulah masa kami (Allah) buat berputar di antara manusia…” (QS.Alu Imran/3/140)

Makna dari dawlah adalah kekuasaan itu tidaklah langgeng, Penguasa mendapatkan kekuasaan hanya karena ia mendapatkan giliran dan putaran saja. Pemilu dalam masyarakat demokrasi adalah lembaga yang menjamin adanya perputaran dan giliran dalam kekuasaan terjadi sesuai asas keadilan.

Demikian, tindakan memilih pemimpin bagi saya adalah ikhtiar menciptakan harapan. Saya sadar, seperti jalan setapak di hutan rimba, harapan itu mulanya tak ada karena tertutup semak dan lalang. Namun, ketika kita-- dan banyak orang lain--lebih sering menapakinya, jalan itu lalu terlihat jelas.

Selama kita mencintai Indonesia dan bersetia dengan Republik menciptakan harapan sangat penting.

Sebuah lagu yang diciptakan oleh Ibu Soed berjudul Tanah Air jika dinyanyikan bisa menghangatkan sudut-sudut mata saya karena ada kalimat, “tanah air tak bisa kulupakan, kan terkenang selama hidup, meskipun kita telah pergi jauh…” Karena tanah air bukan hanya tempat tinggal, ia tetap “terkenang” karena ada amanat begitu banyak orang yang telah berkorban untuk cita cita negeri ini. (Ecep Suwardaniyasa Muslimin)

Polda Metro Jaya Tangkap Satu Buron Kasus Judi Online

-

News

- 25/11/2024

Bawaslu Jakarta Waspadai Politik Uang di Masa Tenang Pilkada 2024

-

News

- 25/11/2024

Wanita Misterius Bawa Pisau Masuk Gereja St Stefanus Surabaya

-

News

- 25/11/2024

Guru Supriyani Divonis Bebas

-

News

- 25/11/2024

Ratusan Burung Mati Mendadak di Bandara Ngurah Rai

-

News

- 25/11/2024

Buntut Jadi Tersangka Korupsi, KPK Segel Ruang Kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu

-

Nasional

- 25/11/2024 - 21:13

Pangeran Brunei Darussalam Cetak Brace, DPMM FC Menang 7-0

-

Bola Dunia

- 25/11/2024 - 21:10

Diberitakan Bagi-bagi Beras di Masa Tenang, Tim Pemenangan Mulia-Pas Klarifikasi

-

Bali

- 25/11/2024 - 21:10

Waspada Pemungutan Suara, Ancaman Hujan Deras dan Puting Beliung di Nganjuk dan Wilayah Jawa Timur Lainnya

-

Jatim

- 25/11/2024 - 21:03

Sebanyak 600 Personil Kepolisian Diterjunkan, Pastikan 1.012.800 Pemilih Aman Memilih di 1942 TPS

-

Jatim

- 25/11/2024 - 20:55

Terjadi Lagi Aksi Dugaan Penembakan Polisi, Pelajar SMK di Kota Semarang Jadi Korban Tewas

-

Nasional

- 25/11/2024 - 20:49

Calvin Verdonk Bicara Jujur soal Suporter Timnas Indonesia kepada Media Belanda: Saya Tidak Bisa Berkeliaran di Jalan di Sana

-

Timnas

- 25/11/2024 - 08:53

Sopir Truk Penyulut Polisi Tembak Polisi di Sumbar Buka Suara, Dugaan Hubungan Oknum Polisi dengan Bisnis Galian Ilegal Terjawab? Ternyata..

-

Ekonomi Bisnis

- 25/11/2024 - 03:34

Miliano Jonathans Susul Mees Hilgers Lebih Cepat, Vitesse Arnhem Konfirmasi Sedang Negosiasi dengan FC Twente

-

Liga Internasional

- 25/11/2024 - 08:27

Mana yang Lebih Afdhol? Shalat Hajat Dulu Apa Tahajud Dulu? Ternyata Kata Ustaz Abdul Somad Urutan Ibadah di Sepertiga Malam Terakhir Itu…

-

Religi

- 25/11/2024 - 00:15

Vietnam Semakin Panik, Timnas Indonesia Bisa Panggil Kiper Liga Yunani yang Sudah Jadi WNI Ini Jika Maarten Paes Tak Dibawa ke Piala AFF 2024

-

Timnas

- 25/11/2024 - 12:02

Timnas Indonesia Resmi Umumkan 33 Pemain untuk TC Piala AFF 2024: Ada 7 Pemain Abroad Termasuk Rafael Struick

-

Timnas

- 25/11/2024 - 09:24

Jadi Kiper Andalan Timnas Indonesia, Ternyata Maarten Paes Sempat Menyerah Jadi Pemain Sepak Bola Karena Ini

-

Timnas

- 25/11/2024 - 01:14

Load more