- tim tvonenews

Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya

Demikian, setelah 79 merdeka, jelaga kolonialisme masih kita adopsi meski mungkin tak kita sadari.

SETIAP Agustus seperti datang dengan pesan, kita tidak boleh bosan mencintai Indonesia. Bersamaan dengan doa-doa dan rasa syukur yang dipanjatkan dari pelosok desa desa di seantero tanah air dengan melabur gapura di depan kampung, memasang hiasan merah putih seadanya (mungkin dari sisa botol minuman kemasan yang atau dari kumpulan sedotan yang dirangkai) dan menggelar aneka lomba, sebuah istana megah juga baru didirikan.

Seorang pematung, Nyoman Nuarta, ditunjuk untuk membantu mewujudkan keinginan Presiden untuk segera pindah dari Jakarta menempati istana negara yang baru. Nyoman dianggap berhasil memujudkan Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali yang kini jadi lanskap, tetenger, penanda baru Pulau Dewata. Nyoman juga ada di balik sejumlah patung ikonik yang biasanya dipesan oleh taipan-taipan real estate. Biasanya bentuknya gigantik, raksasa. Berbahan logam yang dicor cukup rumit. Di Jakarta ada karya Nyoman yang cukup menarik perhatian. Lokasi persis di ujung jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka: Patung Arjuna Wiwaha.

Karena reaksi kimia alam yang belum sempurna, ribuan bilah bilah raksasa yang didesain meniru kepakan Burung Garuda itu kini masih berwarna hitam mengesankan magis. Kelak dijamin akan berwarna hijau senada dengan konsep IKN sebagai Ibu Kota dengan konsep forest city dan ramah energy terbarukan.

Sejumlah pesohor tanah air pun sudah diundang menyaksikan kemegahan ikon baru Kalimantan Timur ini. Mereka hilir mudik mengambil foto foto dari sudut paling indah, instagramable, cuap-cuap membuat vlog, video dan reels untuk diunggah di kanal-kanal media sosialnya masing masing.

Singkatnya, ini anugerah besar, sebuah Ibu Kota baru yang tadinya hanya dianggankan, kini sudah terlihat wujud fisiknya: megah, bersih dan kinclong.

Untuk mengenalkan istana anyar ini, biaya upacara HUT ke 79 RI juga melonjak. Untuk menggelar acara di dua lokasi, Jakarta dan Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Anggaran Negara di Kementerian Keuangan Negara (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut menggelontorkan dana sebesar Rp 87 miliar atau membengkak hingga Rp 34 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya menghabiskan anggaran Rp 53 miliar (2023). Tak apa apa, ada kearifan lokal Jawa yang menyebut jer basuki mawa beya, setiap keinginan dan cita cita tinggi tentu membutuhkan biaya besar.

Istana yang disebut “karya anak bangsa” meski tampak belum sepenuhnya rampung akhirnya mulai digunakan.

Ketika sang saka akhirnya dikerek perlahan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan busana yang tak perlu seragam (Paskibraka yang berhijab tetap mengenakan jilbabnya) dan seluruh hadirin diminta menatap dan menghormat pada bendera kebangsaan yang berkibar kibar gagah sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, kesakralan moment tahunan ini memang terasa.

Agaknya ini makna kemerdekaan bagi Presiden Jokowi. Ia ingin Indonesia punya Istana Negara sendiri yang bukan gedung gedung warisan Belanda. “Saya rasakan setiap hari bau bau kolonial,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Bagi Jokowi yang tinggal hampir sepuluh tahun di Istana Bogor dan Istana Merdeka, wajah kolonialisme adalah istana peninggalan Belanda yang ia tinggali itu.

Tapi benarkah warisan kolonialisme dan imperialisme hanya sekedar pada gedung-gedung istana? Apa sejatinya inti dari hasrat merdeka yang menggelegak dikumandangkan pada revolusi Agustus 1945?

Dengan kata lain, apa yang membuat pemuda-pemuda berang sehingga membuat mural gagah di tembok-tembok kota dengan semboyan “Merdeka atau Mati”.

Dokter Tjipto Mangunkusumo yang hidup di awal abad 20 punya jawaban yang jelas. Bagi dokter lulusan STOVIA, kolonialisme bukan perkara abstrak, apalagi hanya sebatas gedung fisik. Kolonialisme adalah struktur berpikir yang menjadi jelaga hitam di zaman penghisapan sebuah bangsa atas bangsa lainnya (imperialisme).

Kesadaran berbangsa Cipto justru terbentuk dari gedung STOVIA yang jelas buatan Belanda (kini jadi Museum Kebangkitan Nasional). Di tempat pendidikan dokter-Jawa, Cipto yang hanya putra seorang guru di Ambarawa langsung terbentur pilar pertama kolonialisme: feodalisme. Karena bukan dari keluarga menak, sang dokter Jawa harus menerima kenyataan tetap diperlakukan oleh para pejabat Belanda setaraf dengan mantri pengairan. Gajinya hanya 70 gulden, separuh dari rekannya dari golongan ningrat yang bersekolah di OSVIA.

Cipto berang dengan zaman yang disebutnya “hanya mempersoalkan siapa bapakmu, bukan dirimu”. Pada 1907 pada umur 21 ia menulis artikel keras di koran De Locomotief. Dengan jelas dan terang, Cipto menentang dekrit bahwa jabatan bupati harus dilanjutkan turun menurun berdasarkan hubungan darah. Pikiran modern Cipto menyebut, kemampuan dan pengetahuan yang menentukan pemimpin, bukan keturunan.

Cipto juga marah dengan bangsanya yang mengadopsi feaodalisme. Dua tahun setelah menulis di De Locomotief, Cipto dengan sengaja melanggar aturan memacu delmannya masuk ke alun alun Keraton Surakarta, tempat ada pelarangan selain sunan dan pangeran mengendarai apapun.

Ia juga mengeritik budaya Jawa yang terlalu dominan di Budi Utomo --organisasi yang ikut ia dirikan-- dan akhirnya memutuskan keluar dan mendirikan Indische Partij, organisasi campuran yang lebih radikal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ironis di alam kemerdekaan feodalisme justru tumbuh subur. Sastrawan dan wartawan Mochtar Lubis pernah menyebut jiwa feodal sebagai salah satu ciri manusia Indonesia. Lima sifat lainnya, ujar Mochtar Lubis adalah bersifat hipokrit, enggan bertanggungjawab, percaya takhyul, sifat artistik dan berwatak lemah.

Tengok bagaimana pemilu (baik pusat maupun daerah) yang seharusnya melahirkan pemimpin terbaik secara setara bagi siapapun tiba tiba menjadi pemilihan adu banyak uang, adu kuasa dan adu kedekatan. Dengan instrument demokrasi prosedural belaka, pemimpin daerah bisa dipergilirkan ke suami, istri, mantu, paman, keponakan tanpa merasa risih atau bersalah.

Pada akhirnya demokrasi wani piro ini menjerat Republik.

Dengan brutal korupsi dipertontonkan aparat negara tanpa rasa malu. KKN kembali merasuk ke semua institusi negara tanpa kecuali. Jika pun ada penegakan hukum untuk kasus korupsi dengan mudah ditelikung menjadi alat intimidasi kekuasaan untuk menekan lawan politik.

Demikian, setelah 79 merdeka, jelaga kolonialisme masih kita adopsi meski mungkin tak kita sadari.

Saya kira setelah upacara HUT ke 79 RI telah usai, pandangan bangsa selanjutnya tak melulu pada aspek-aspek fisik saja. Kita tak bisa hanya menatap yang tinggi menjulang terus menerus, tetapi juga yang melata, meregang, lemah di bawah.

Proyek proyek mercusuar harus dilihat ulang aspek kemanfaatannya bagi warga. Harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Jangan lagi ada upaya demagogis, menciptakan gambaran dan citra yang menutupi realitas yang sebenarnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh misalnya jadi contoh pahit. Karena kajian yang tidak tuntas, biaya investasinya membengkak dan harus ditalangi oleh APBN. Padahal, berdasarkan kesepakatan mestinya tak ada uang rakyat yang harus digelontorkan untuk menutupi pembengkakan biaya proyek hingga US$ 7,2 miliar (setara Rp 117 triliun).

Belum lagi angka keterisian penumpang harian yang ternyata jauh dari target, hanya 16-18 ribu penumpang per hari (hari kerja) dan 18-22 ribu penumpang per hari (hari libur). Akibatnya subsidi bakal terus menggerus anggaran negara.

Skala ekonomi yang meleset dari perkiraan alias besar pasak dari pada tiang jadi pelajaran mahal, ambisi politik untuk membangun proyek mercusuar hanya akan membebani publik dan parasit bagi anggaran negara dalam jangka panjang.

Bersamaan dengan doa doa dan rasa syukur yang dipanjatkan dari pelosok desa dan kota di seantero tanah air pada bulan ini, saya kembali teringat sepotong lirik Indonesia Raya karya WR Supratman, yang menyebut kemerdekaan adalah soal membangun jiwa terlebih dahulu, baru badan, fisik. “Bangunlah jiwanya…Bangunkah badannya…Untuk Indonesia Raya….“

(Ecep Suwardaniyasa Muslimin)

Nurdin Halid Kembali Terpilih Memimpin DEKOPIN 2024-2029

-

News

- 21/12/2024

Prabowo Desak Koruptor Kembalikan Uang Negara

-

News

- 21/12/2024

Libur Nataru, Bandara Soetta Tarpantau Ramai

-

News

- 21/12/2024

Ada Kabar Buruk, Semua Warga Indonesia Diminta Harus Waspada Pekan Ini

-

Nasional

- 22/12/2024 - 08:30

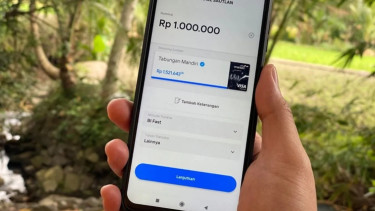

Bank Indonesia Luncurkan 3 Fitur Baru BI Fast, Bisa Transfer Ke Banyak Rekening Sekaligus, Cek Detail hingga Biayanya

-

Ekonomi Bisnis

- 22/12/2024 - 08:26

Wamenaker Ingatkan Pesan Prabowo Soal Sritex: Hindari PHK!

-

Ekonomi Bisnis

- 22/12/2024 - 08:16

Shin Tae-yong Minta Dukungan Suporter Timnas Indonesia Usai Kegagalannya di Piala AFF 2024, Ada Apa?

-

Timnas

- 22/12/2024 - 08:14

Tanpa Keluar Keringat, 3 Negara Ini Melejit di Ranking FIFA usai Timnas Indonesia Kalah dari Filipina dan Tersingkir dari Piala AFF 2024

-

Timnas

- 22/12/2024 - 08:08

AFC Sampai Turun Tangan saat Tahu Timnas Indonesia Disingkirkan Filipina dari Piala AFF 2024: Garuda Tidak Mampu...

-

Timnas

- 22/12/2024 - 08:01

Komentator Korea Selatan Beri Sindiran Menusuk usai Ferarri Dapat Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia Vs Filipina: Shin Tae-yong Harusnya…

-

Timnas

- 22/12/2024 - 05:30

Blak-blakan Shin Tae-yong Soal Kartu Merah Muhammad Ferarri dan Marselino Ferdinan di Piala AFF 2024: Kecewa, Timnas Indonesia Jadi Sulit Cetak Gol

-

Timnas

- 22/12/2024 - 03:58

Reaksi Berkelas Erick Thohir Soal Timnas Indonesia Gugur di Piala AFF 2024, Bicara Evaluasi Pelatih, Katanya...

-

Nasional

- 22/12/2024 - 00:53

Erick Thohir: PSSI Evaluasi Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

-

Timnas

- 22/12/2024 - 01:27

Gunung Ibu di Halmahera Barat Malut Tercatat Sudah Dua Kali Erupsi Sejak Jumat 20 Desember 2024

-

Nasional

- 22/12/2024 - 01:48

PSSI Diminta Tunjuk Indra Sjafri sebagai Pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 usai Shin Tae-yong Gagal Bawa Skuad Garuda ke Semifinal

-

Timnas

- 22/12/2024 - 06:00

Top 3 Sport: Ko Hee-jin Marah Pada Megawati Hangestri? Pelatih Red Sparks Prediksi Mega dan Vanja Bukilic, dan Top Skor Red Sparks di Laga kontra GS Caltex

-

Sport

- 22/12/2024 - 05:00

Load more